ディープラーニング、AI(人工知能)という言葉を目にする機会はこの1年で驚くほど増えた気がします。

IT media NEWSの記事でそのAIに関する面白い記事を発見しました。

記事によると「近畿大学アカデミックシアター」のアプリに、AIによってSNSの投稿内容から性格を診断し、その人の性格にあった本を紹介してくれる機能が追加されたそうです。

IT media NEWS「AIが「自分の性格に似た本」選ぶ SNS投稿を分析 近畿大のスマホアプリ」

このアプリは近畿大学の学生以外でも利用できるようです。

面白そうなので、近畿大学アカデミックシアターアプリで自分の性格に似た本を診断してみることにしました。

AIで自分の性格に合った本を診断

近畿大学アカデミックシアターアプリはSNSの投稿内容を分析し、5つの要素で特徴を大まかに説明する「ビッグファイブ理論」を活用して性格を診断するようです。

ビッグファイブ理論について詳しいことはわかりませんが、さっそく近畿大学アカデミックシアターアプリをインストールしてみました。

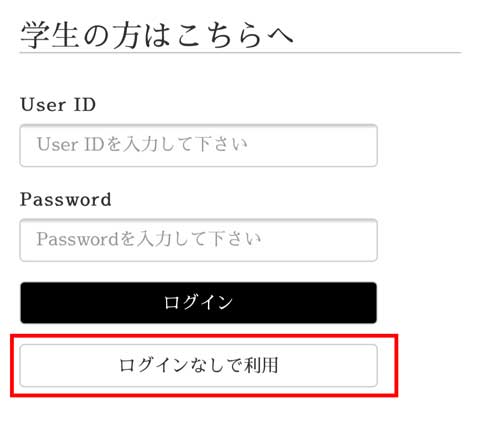

アプリを起動し、利用規約を読んで同意するとログイン画面が表示されました。

近畿大学の学生でなくても「ログインなしで利用」することでアプリを使用できるようです。

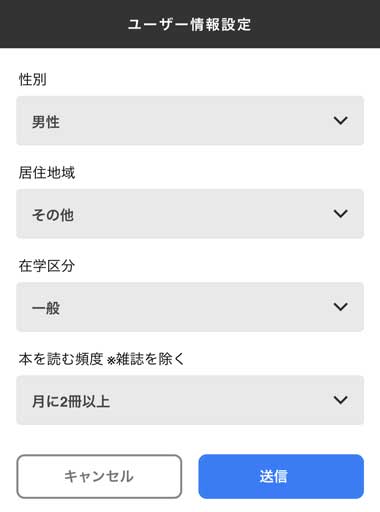

そしてユーザー情報を設定すると、アプリを利用できるようになります。

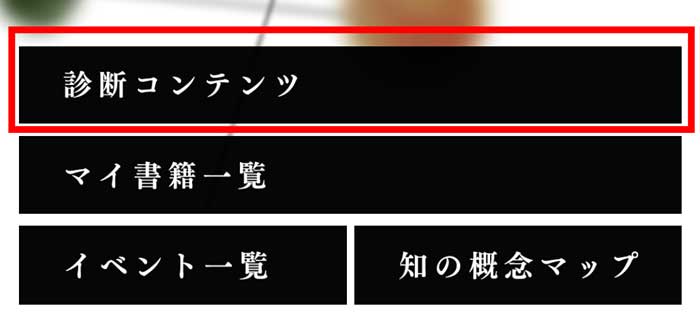

「自分に合った本を診断する機能はどれか?」

と探してみると、「診断コンテンツ」という項目があります。

「おそらくこれだ!」と思い、診断コンテンツをタップしてみました。

するとTwitterとFacebookとの連携のボタンと、

過去のあなたのSNSの投稿・・・・独自の人工知能が分析します。

またその結果に基づき、あなたに適合する本を提示します。

と、説明が書かれています。

Facebookは個人のページは何も書いていません。

Twitterもブログに関係するアカウントしかありませんが、更新情報以外にも気になるニュースに関して多少ツイートしています。

そこでたつじんwのTwitterアカウントと連携してAIに分析してもらうことにしました。

AIの診断結果

Twitterと連携してAIに診断してもらうと、すぐに診断結果が表示されました。

AIの精度はともかく、ブログの更新情報とガシェット・Google・Amazon等の気になるニュースに関するツイートしかないアカウントなので、診断結果はあてにならないかもしれません。

けれど誠実性が低いのは当たっている気がします(笑)。

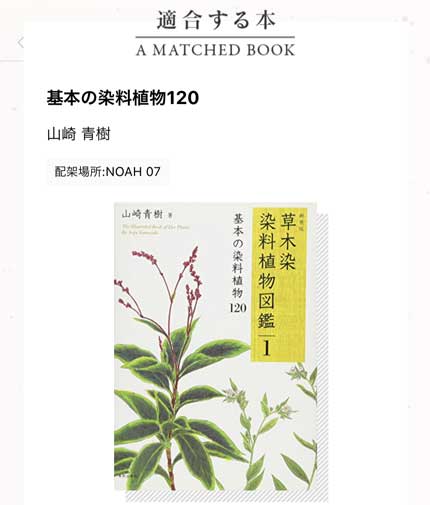

診断結果に「適合する本」という項目が表示されているのでタップすると、近畿大学の蔵書にある自分にあった本をすすめてくれるようです。

「草木染 染料植物図鑑 1 基本の染料植物 120」という本が自分に適合する本の用です。

特に染料植物について興味があるわけではないですが、AIによると性格に合った本らしいです。

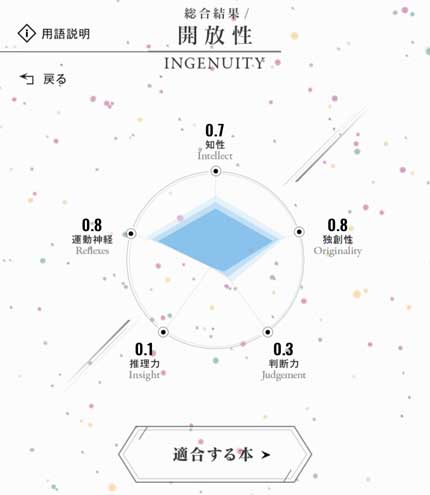

続いて「開放性」をタップしてみると、開放性に関する各項目が数値化されています。

運動神経の点が高いようです。

Twitterの投稿で運動神経を判断できるのかはわかりません(笑)。

開放性で適合する本は「化石の分子生物学――生命進化の謎を解く」という化石に関する本。

10年以上前に遺跡の発掘のバイトをしようとしたこともあるので、あながち間違ってはいないかもしれません。

そして次は誠実性に関する項目を見てみることにしましたが、誠実性には「まさかの項目」が表示されていました。

まさかの項目が。。

「ビッグファイブ理論」というのは聞いたことがあるだけで、中身について知識は全くありません。

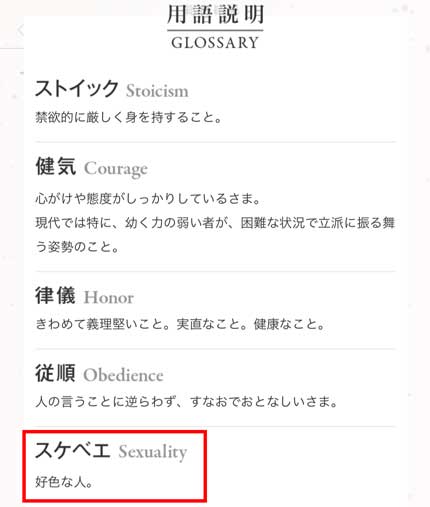

誠実性を見てみると「スケベエ」という、謎の項目。

0.2しかないので「スケベエ度」は低いようです(笑)。

けれどまさか「あのスケベエではないだろう」と思っていました。

「これはなんだろう?」

と思い、用語説明をみてみることにしました。

すると、「好色な人。」と書かれています。

どうやらAIの分析結果によると、好色な人間ではないようです(笑)。

ただ、

基本的にチャラいよねw

と言われることが多いので、このブログのTwitterアカウントは作られたキャラなのかもしれません(笑)。

好色ではなく、ストイックの数値が高いのでここでは「スマート農業―農業・農村のイノベーションとサスティナビリティ」という農業に関する本がおすすめらしいです。

まとめ

TwitterやFacebookの投稿内容からAIが分析して自分に合った本を勧めてくれる、近畿大学アカデミックシアターアプリ。

近畿大学の蔵書からおすすめの本を提案されることになるので、少し堅めの本になるかもしれません。

けれどSNSの投稿からAIが分析という面白い機能だと思います。

近畿大学アカデミックシアターアプリはiOSとAndroidアプリがあるので、どの端末でも楽しめると思います。

今日のたつじんへの一歩

5年後はわかりませんが、10年後にはAIにより現在の自分では予想もしていない世の中になっているかもしれません。

基本的に保守的なので、新しいことに興味を示すのが遅いです。

おそらくその時には時代についていけていないと思います(笑)。